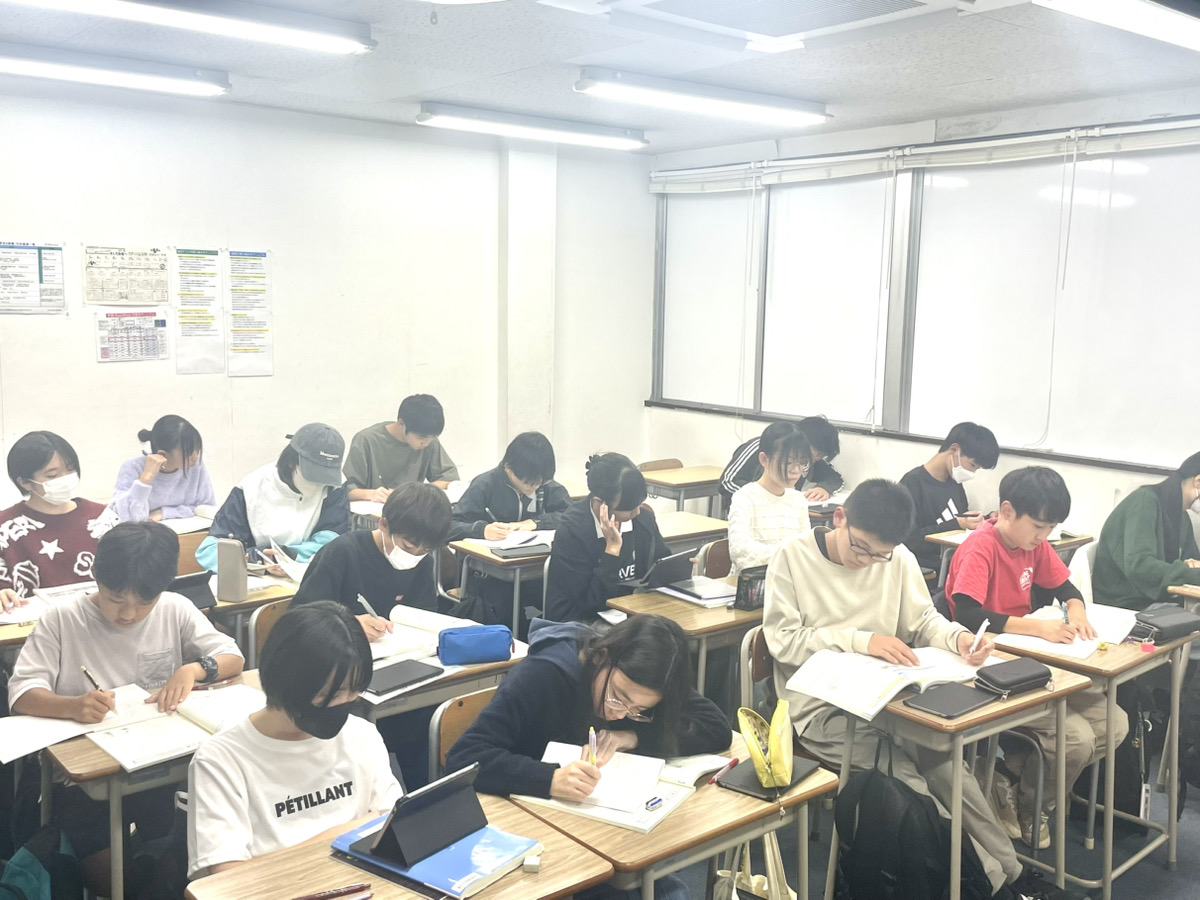

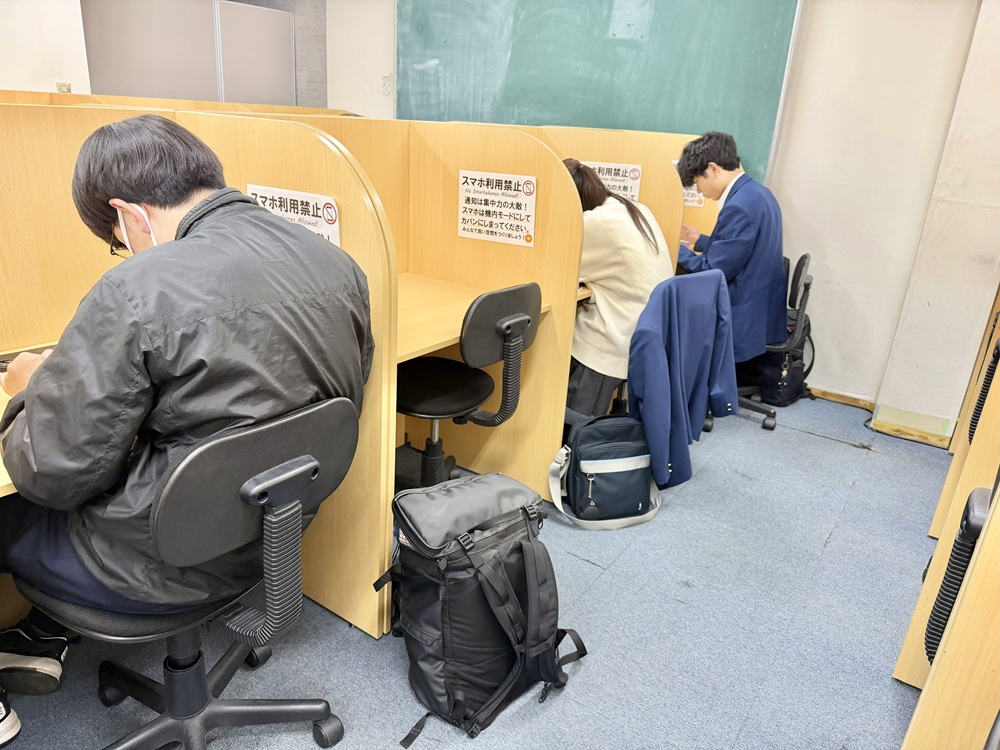

教室では、生徒たちが一歩ずつ課題に向き合い、確実に力を伸ばしています。

この記事では、リードアップでの授業内容や学習の取り組みをお届けします。

塾に通っていない方にとっては「リードアップの学習スタイル」や「伸びる理由・成果につながる仕組み」を知るきっかけに。

塾生・保護者の方にとっては、お子さまがどんなことに挑戦しているのかを知っていただき、「ご家庭での声かけ」や「学習サポート」に役立つ情報としてご活用いただければ幸いです。

小学5年生

まずは小5・6生、中1・2生です!

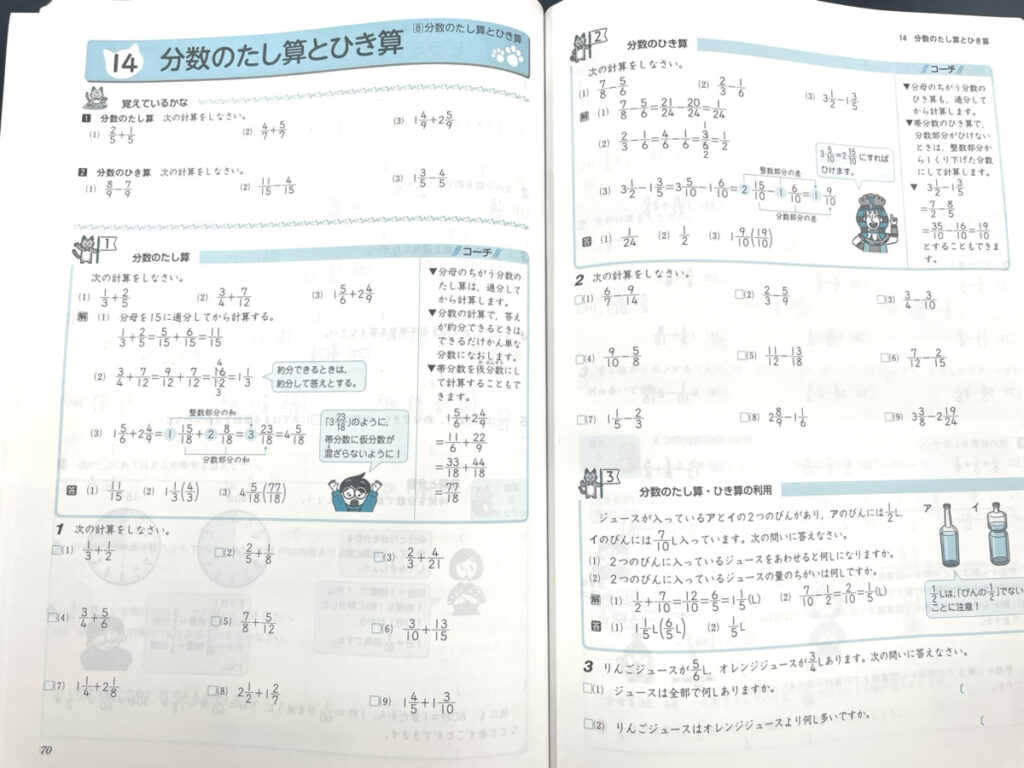

算数

分数のたし算とひき算

5年生は「分数のたし算とひき算」を中心に学校で習った単元の復習演習を中心に行いました!

「答えを約分する」ことを忘れてしまう生徒が多かったです。

計算した後は必ず確認をするクセをつけるようにしましょう。

また帯分数のたし算ひき算が難しいと感じる生徒が多かったようです。

帯分数のままだと混乱してしまう生徒は「帯分数は仮分数に直してから計算する」ようにしてみてください。

分数のたし算、ひき算や6年生で習う分数のかけ算、わり算は中学数学でも当たり前に必要とされる計算です。

苦手のまま進まないようにしましょう!

小学6年生

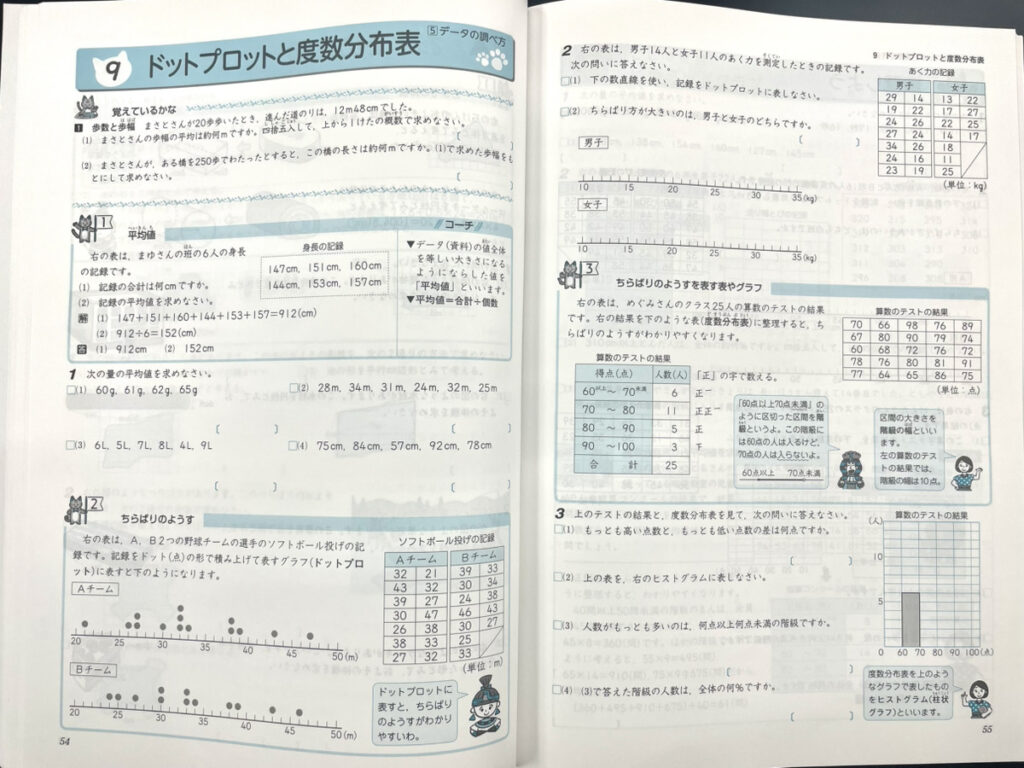

算数

ドットプロットと度数分布表・代表値

6年生は「ドットプロットと度数分布表・代表値」を中心に学校で習った単元の復習演習を中心に行いました!

データの個数が偶数の場合の中央値の求め方が難しいと感じる生徒が多かったです。

この単元は中1数学で習う「データの活用」という単元でもさらに深く習います。

しっかりとできるようにしましょう!

中学1,2年生

続いて中1・中2生です!

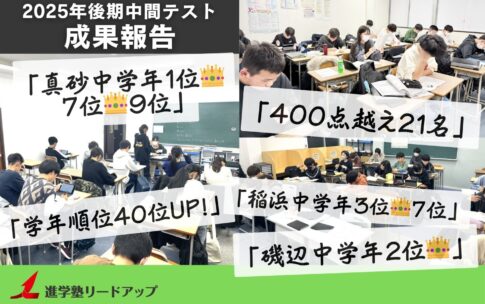

中1,2生はともに11月に行われる後期中間テストに向けて、各学校のテスト範囲に特化したテスト対策の授業を行っています。

教科別!テスト対策勉強法

英語のテスト勉強方法

英語のテスト対策のポイントは「教科書に出てくる新出単語、表現をすべて覚える!」ことです。

究極は「テスト範囲の本文を全て書ける(言える)ようにする、和訳もすらすら出てくる状態になること」です。

リードアップでもテスト前は教科書準拠のテキストの演習、単語テスト、本文の暗唱・書き取りテストを行います。

もちろん教科書の本文を覚えることは簡単ではありませんが、英語が苦手な生徒ほどテスト範囲の単語、本文をまるまる覚えてしまうことで定期テストですぐに点数をあげることができます。

そういう訓練を続ければおのずと英語の力もついてきます。

リスニングや英作文、長文読解などももちろん出題されますが語彙力、文法力が完璧になればそこまで大変ではありません。

まずは語彙力、文法力を鍛えることが優先です。

数学のテスト勉強方法

数学はテスト範囲の単元の2周目の演習を行いました。

数学は同じテキスト、問題を繰り返し行うことで確実にできるようになってきます。

指導していても「1周目は全然できなかったのに2周目にはすらすら解けるようになっている」ということを毎回実感します。

あまり色々なテキストに手を出さずに、学校ワーク(リードアップ生は+数学リードアップ)など1冊をできない問題がないようになるまで繰り返すことが重要です。

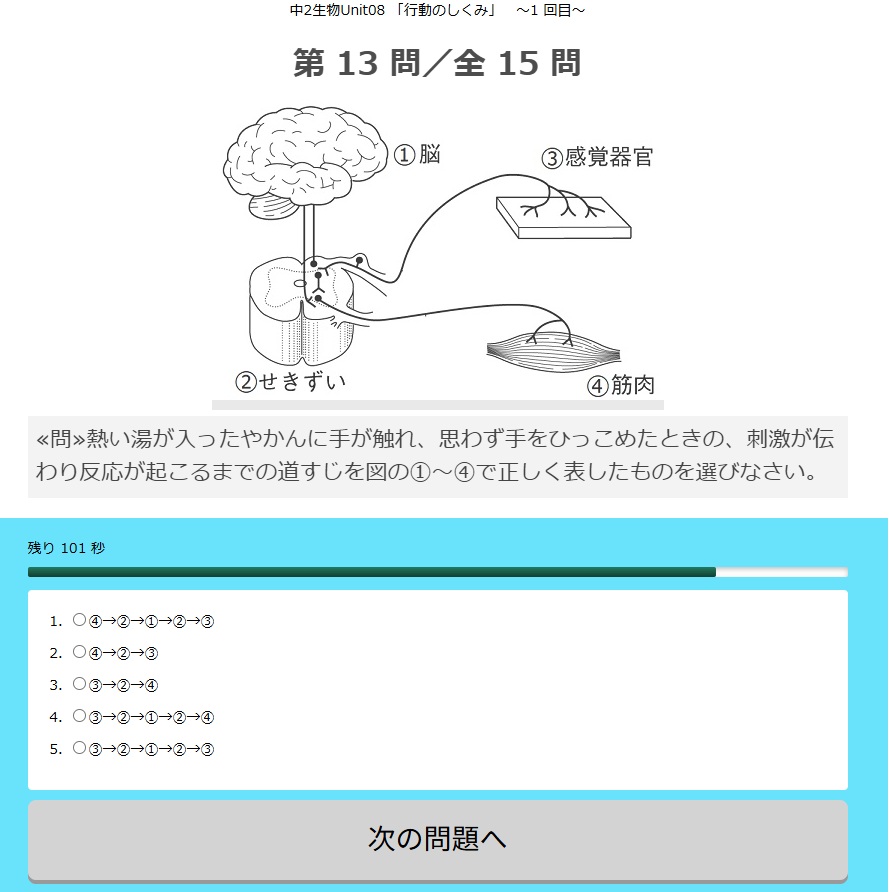

理科・社会のテスト勉強方法

理科、社会はテスト前は「ワーク演習+WEB確認テスト」を中心とした授業を行っています。

理社で点数がなかなか取れない生徒の特長は「教科書やノートを眺める時間が長く何となく覚えた気がする」というふわっとした状態でテスト当日を迎えていることです。

教科書やノートを読み込むことも重要ですが覚えたか、テストで点数をとれる状態とは「問題を見た瞬間に何も見ずに答えが浮かぶ、解き方がわかる」状態です。

ですので、リードアップではWEB確認テストの合否を重視しています。

ここで点数が取れなければ覚えたこと(テストで点数が取れる状態にはなっていない)にはならないからです。

今回うまくいかなかった生徒は「ワークは何も見ずに解くことができる、WEB確認テストに合格できる」ことを目標に勉強をするようにしましょう!

国語のテスト勉強方法

国語はまずは「文法・漢字問題」など知識を問われる問題で点数を落としていないか確認しましょう。

ここを毎回しっかり取れれば大きな点数の上下がなくなります。

また学校の定期テストに関しては出題される文章があらかじめわかっているので、教科書を読み込んでわからない言葉がないように調べるなどしましょう。

学校の授業ノートやプリントも重要です。

学校の授業ではテスト前に見返せるようにしっかりとノートをとるようにしましょう。

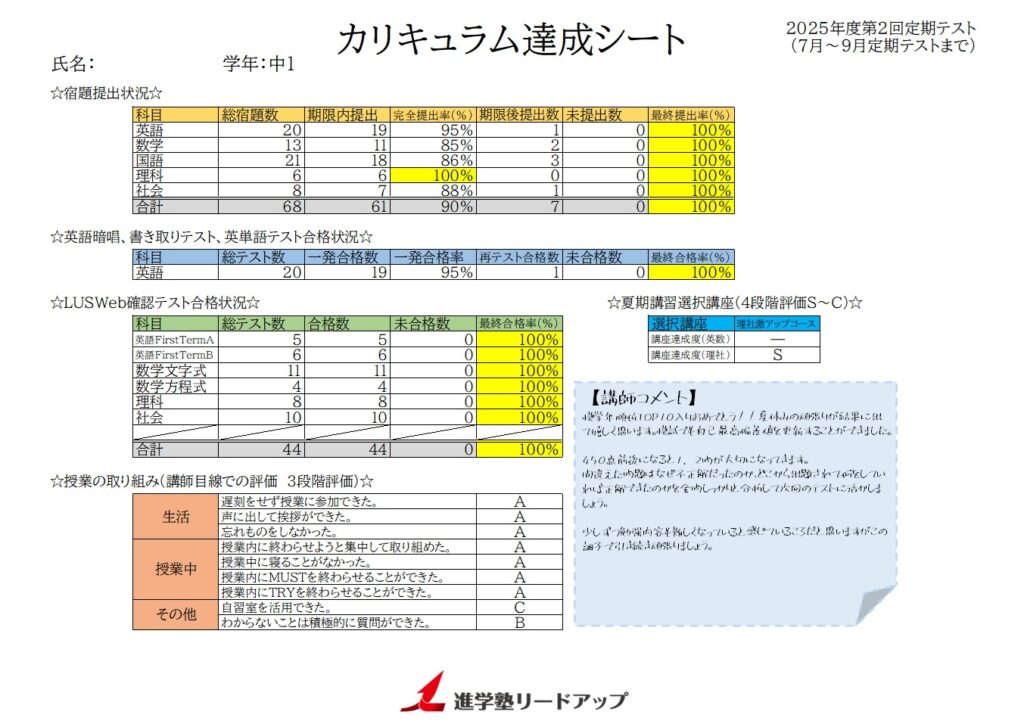

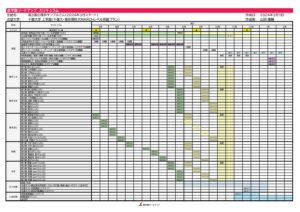

中学1,2年生の保護者面談を行いました!

前期期末テストを終えて2回目の中1,2生の保護者面談を行いました!

今回もご参加いただいた保護者の方ありがとうございました!

リードアップでは中1,2生は年に4回定期テスト終了のタイミングでカリキュラム達成表をもとに塾での進捗や授業の取り組みの様子を保護者様にもフィードバックさせていただいています。

今回は夏期講習の取り組みの評価、反省をもとに次回テストに向けた改善点を中心にお話させていただきました。

中学3年生

次は中3生です!

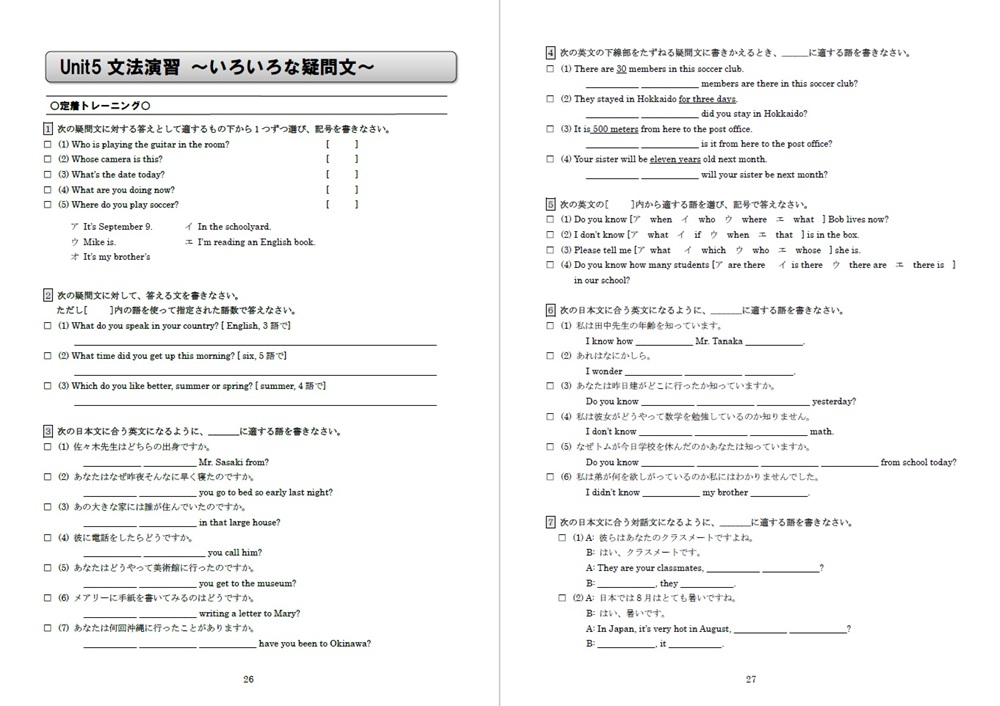

【英語】

9月に学習した「関係代名詞」「仮定法過去」の、問題演習の2周目を行いました。

その後は、3年間の総復習として、単元ごとに文法演習を行っています!

【数学】

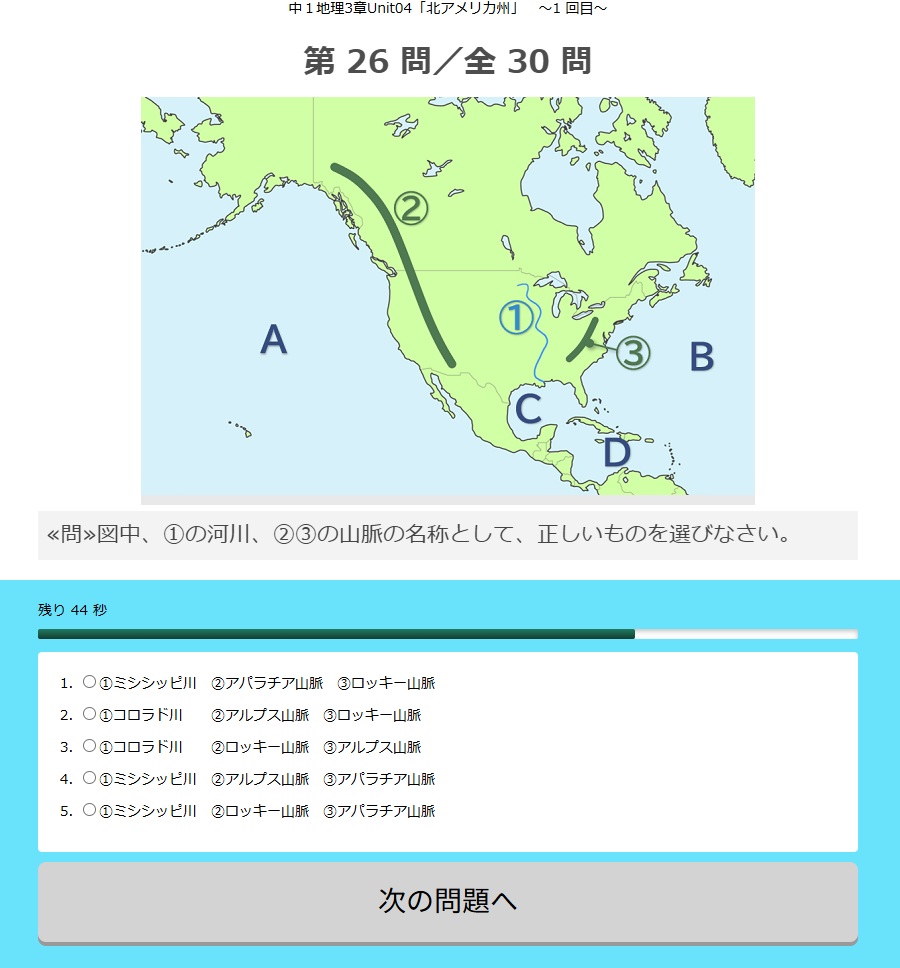

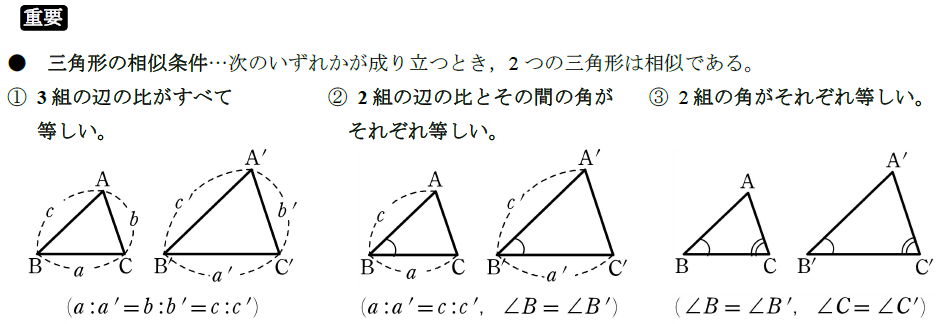

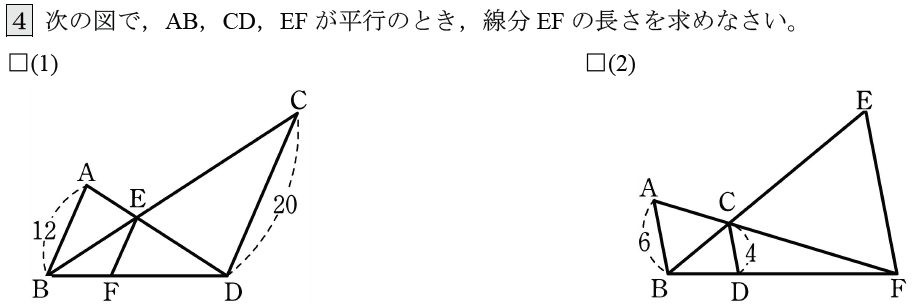

相似

いよいよ、鬼門であり高校入試最重要単元である中3図形「相似」に入りました。

中3の図形だけぶっちぎり難易度高い・・・

「拡大・縮小の関係になっている2つの図形」を互いに相似といいます。

入試で出る図形の問題の大部分は「中3の図形(相似・円周角・三平方)」です。

すっっっごい重要なところです。

図形は大問でも出題されますし、小問集合でも出題されます。

下の画像は特に私立高校入試で頻出の小問です。

中3生はこんなことやります

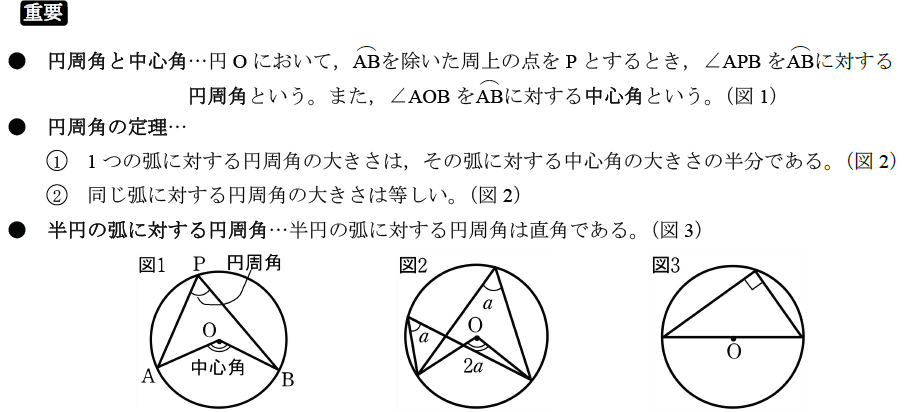

円周角の定理

続いて円周角の定理です。

定理自体は簡単です!

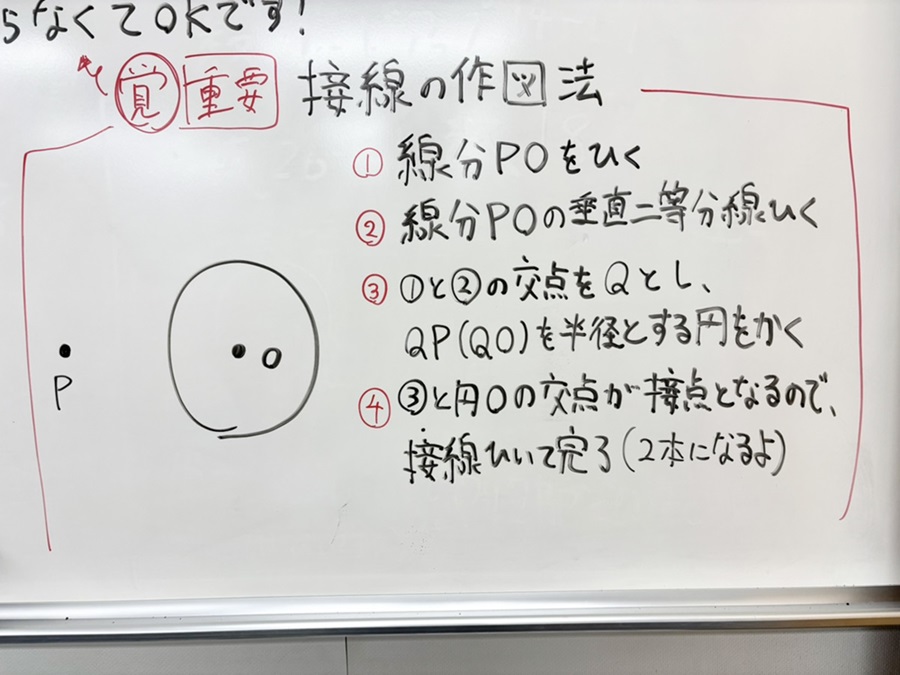

そして公立入試の作図の問題でちょくちょく出てくるのが「円の接線の作図」問題です。

各中学校、中3生は10/30~10/31あたりで定期テストだったため、月末はテスト対策を行いました。

【高校受験情報】中3生の進路面談を行いました!

10月は中学校の前期が終了した同時に、中3前期の評定が出ました。

この評定をもって、私立の受験校(併願推薦で受ける学校)を決めていくことになります。

それにあたって、進路相談(三者~四者面談)を行いました!

例年、こんなご質問・ご相談が多いです

といったご質問・ご相談が多い印象でした。

ほんとに何でもお答えしますので、今の中1・中2生の方も1,2年後なんでもご相談ください!

もちろん中3生も引き続きご相談ください!

私立高校にいけば予備校はいらないのか?

それと、毎年いただく質問として

というのもあります。(今年も7月の中3保護者会でこの質問をいただきました)

多くの私立高校(特に特進クラスはほぼ100%?)は

ウチの授業とサポートがあれば予備校に通わなくても大丈夫!

と謳っています。

しかし「結局多くの生徒が予備校に通っている」のが実情に感じます。

リードアップも高校部を12年やっていますが、私立高校に通われている生徒は毎年当然いますし…。

大学付属高の生徒さんもいます。

市川高校・昭和学院秀英高校・日本大学習志野高校・国府台女子学院高校・日出学園高校・千葉日本大学第一高校・八千代松陰高校・千葉敬愛高校・敬愛学園高校・千葉経済大附属高校・東京学館浦安高校

明治学院高校・江戸川女子高校・安田学園高校

ちなみに公立校の生徒は、近所(県千葉・千葉東・市立千葉・稲毛・幕張総合・千葉西・検見川・千葉女子・磯辺)に通われている生徒さんがほとんどです!

ということで、回答としては

私立に通っても予備校に通う可能性は、大学進学を考えているのであれば可能性は十分にあると思います。

実際にみなさん通われています。

です!

高校生

続いて高校生です!

高1・高2生は科目選択、高3生は共通テスト演習の勉強方法についてです!

【高1・高2生】文理選択・科目選択の時期がきました

10月は次の学年の科目選択の時期です。いっぱい相談が来る時期です!

高1は高2での科目選択を、高2は高3での科目選択をします(どの授業を取るか決めるということです)。

高1生に関しては「科目選択=文理選択」になります!

高1生の高2理科科目の選び方

高1生は、高2での理科の選択科目を決めることになります。

高1では基本的に「化学基礎」or「化学基礎&生物基礎」を履修している学校が多いです。

高2で選択する理科科目は、基本的に以下のように選ぶのが基本です。

文系の生徒は、くれぐれも物理は選択しないようにしましょう。

文系の人にとって、物理は一番相性が悪いです。

また、すでに文系と決めている人にとっては、物理基礎を受験で使う可能性はほぼゼロです。

高2生も、高3での理科は上記をもとに選択をすればOKです!

高1・高2共通!社会科目の選び方

社会は、高校によってどの学年で何の授業を設定しているかまちまちです。

基本方針は以下の通りです。

日本史・世界史は、社会科目で最も重い科目です。

理系の生徒は日本史・世界史は受験で使わないので、余計な労力になってしまうので選択しないようにしましょう。

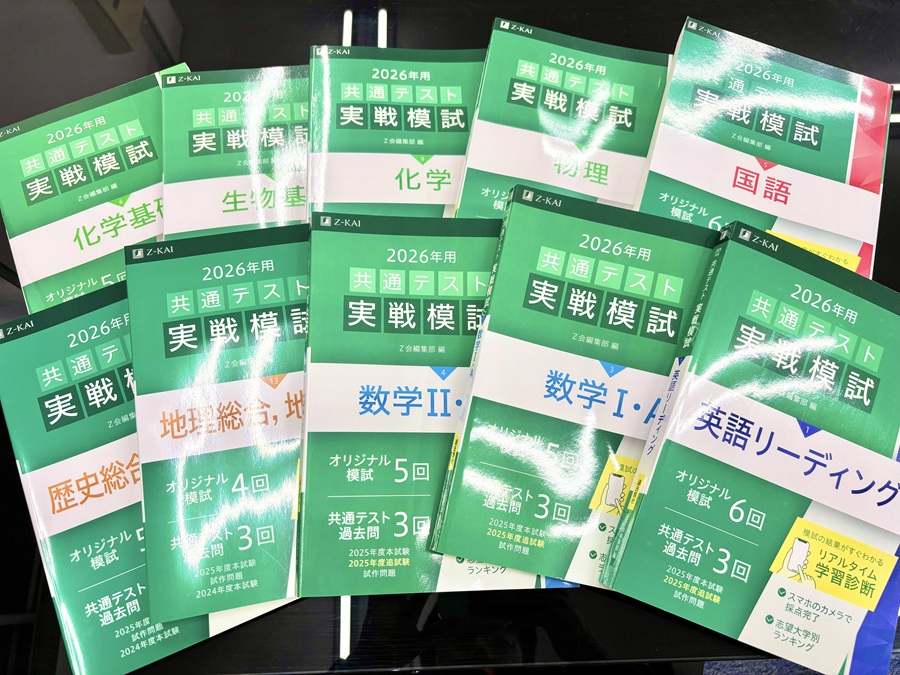

【高3生】共通テスト演習

共通テストもあと3か月と迫ってきました。

共通テスト演習の勉強法・取り組み方

今回は英語を例に、共通テスト演習の勉強法・取り組み方を解説します。

問題の解き直しでやることは、「精読(英文解釈)」です。

リードアップ生はカリキュラム内で行った「英文解釈の技術」と同様に、『文構造を把握し、直訳から意訳を考える』という作業を全ての文について行います。

完璧にわかっている文は飛ばしてOKですが、文意が正確につかめたか少しでも怪しい所はごまかさずに!残さず!全部!精読し尽くしましょう。

精読をきちんとやると、最初は解き直し(=精読)に4時間くらいかかるはずです。

それくらいかかって構わないので、ちゃんとやりましょう。

分からない単語は全部自分で調べます。その過程で単語を覚えられます。

その上で、8割以上で安定するまで数をこなします。

超重要!

経験上、高校偏差値60の生徒だと平均50回くらいやれば8割以上で安定してきます。

1冊に5~6回入っていますから、10冊で50回分です!

「共テ模試で4~5割くらいしか取れません…どうすればいいですか(´;ω;`)」という相談を毎年もらいます。

ですが、上記の通り『勉強をやり切れていない状態(共テ演習3回とか、0回とか)』では、そもそもの実力がよほどない限りそんなものです…

ですので、高3夏時点で共通テスト8割を取るペースで進めなければいけないなら、受験勉強開始時期を高2春~夏、どんなに遅くとも高2秋にしなければいけません。

高校受験とは学習量・レベルともに次元が違いますので、高校受験と同じ感覚では失敗(現役では間に合わない)してしまいます。

大学受験は時間との勝負、本当に早く始めた者勝ちです。

何から勉強を始めればいいかわからない人はリードアップへ!

リードアップでは、生徒ひとりひとりに個別カリキュラムを作成しています。

大学受験勉強の全体像がわかり、受験に向けてやるべきことが明確化されます!

無料体験授業・学習相談を行っているので、「どこから手をつけたらいいか分からない…」という方は、お気軽にご相談ください!

おわりに

以上です!

バックナンバーは下から読めます。

こんにちは!

検見川浜・稲毛海岸にある進学塾リードアップの山田優輔です。