この記事ではリードアップでの授業内容・学習内容をお伝えします。

塾生でない方は「いまリードアップの授業はどのようなことが行われているのか」をご確認いただけます。

リードアップの塾生・保護者様は学習状況や学習内容をご確認いただき、ご家庭でのお子さんとの会話にご活用いただければと思います。

- 1 小学5・6年生

- 2 【成果報告】2025年2月後期期末テスト成績アップ実績

- 3 【成果報告】春期講習での徹底演習!2025年4月全国模試の結果

- 4 中学1年生

- 5 中学2年生

- 6 中学3年生

- 7 【中3卒業生の声】2025年度の高校受験が終了しました

- 8 【新高1生】キックオフ進級セミナーを行いました

- 9 高校生

- 10 【5月は中間テスト】最初のテストでスタートダッシュを成功させるテスト勉強のやり方

- 11 おわりに

小学5・6年生

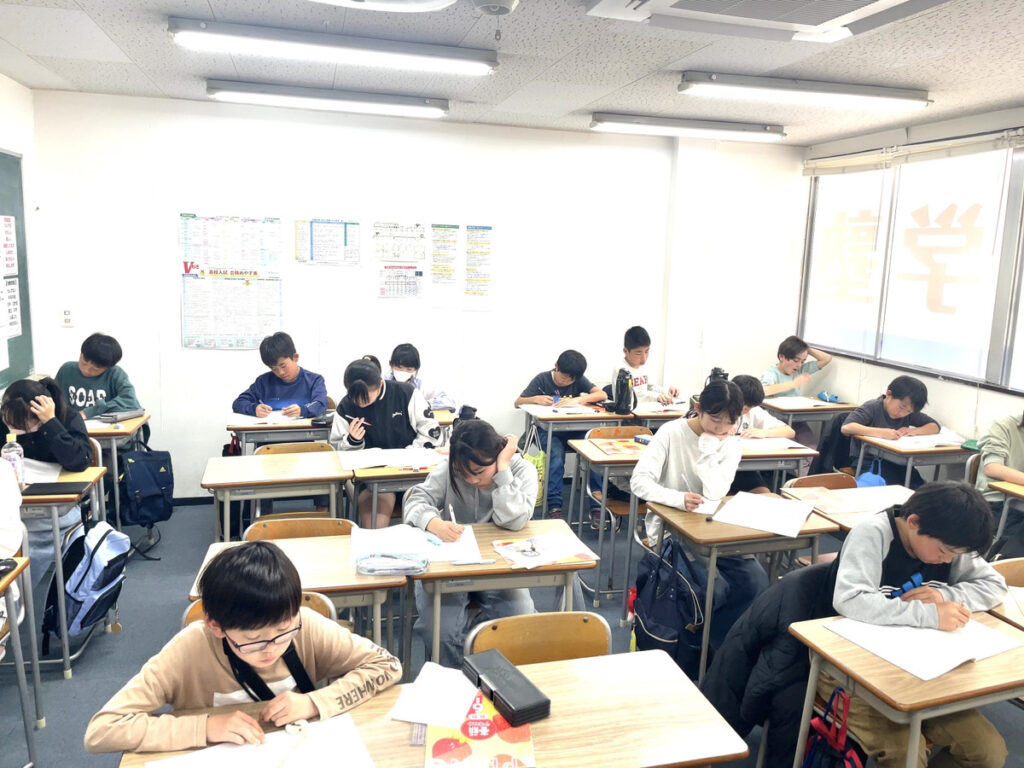

まずは小5・6生、中1・2生です!

算数

総復習

通常は小学生は春休から4月にかけて「前学年の復習(+次学年の予習)」を徹底的に行いました!

特に、前学年までの「計算問題」はしっかりと理解することが大切です。

小5生は「小数÷小数」、小6生は「分数のかけ算・わり算」など前学年までの計算ができていないと理解が難しくなる新しい単元を習います。頑張りましょう!!

4月末からは新学年の算数の単元の学習を開始します。

新年度の新しい取り組み

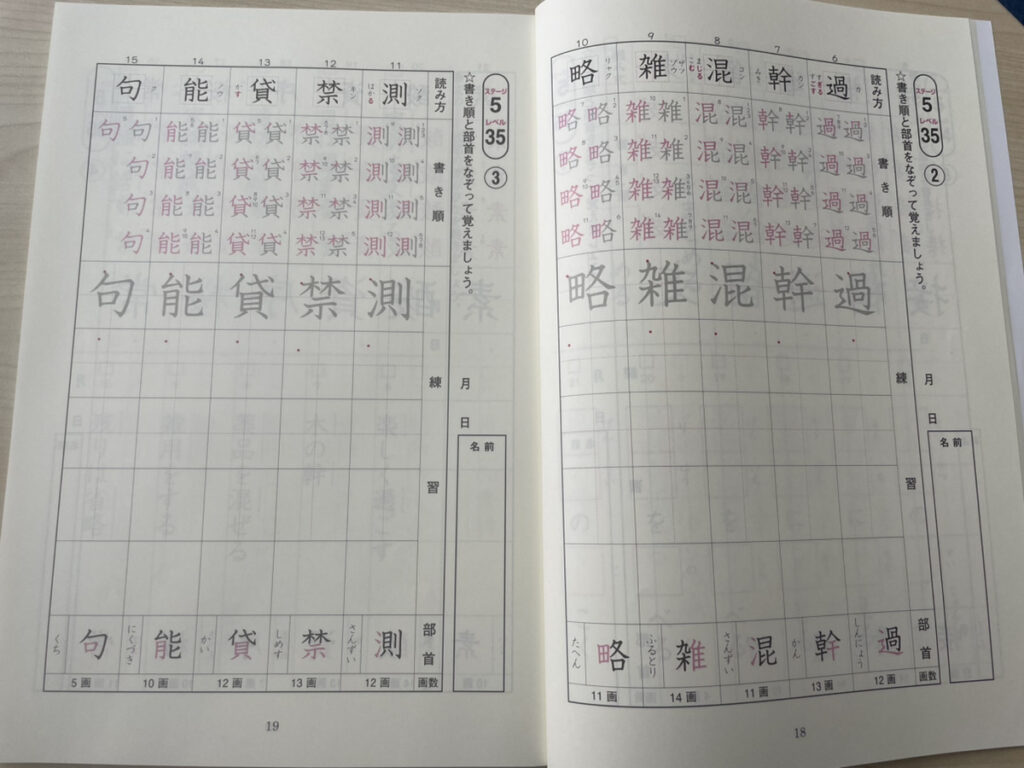

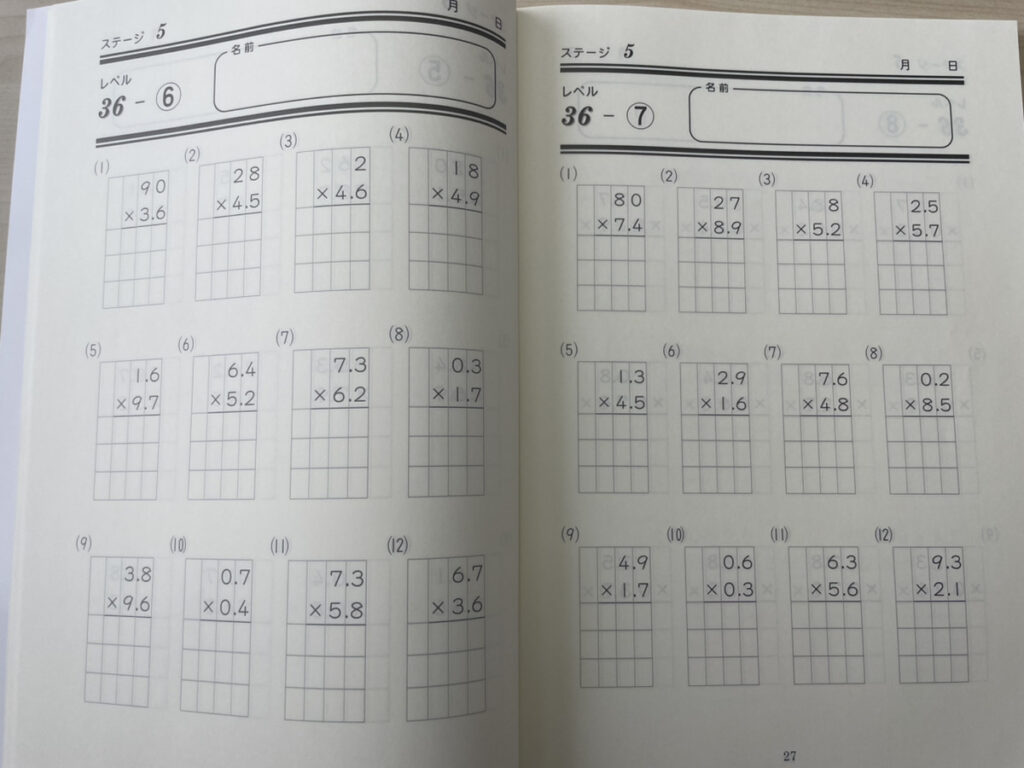

①宿題

2025年度から小学部でも宿題を開始しました。

小学校のうちに特に身に着けてほしい「計算力と語彙力」を身に付けられる内容になっています。

1年間で「前学年の復習」+「新学年の内容」がすべて終わるように設計しています。

期限を守って、遅れないようにこつこつと進めましょう!

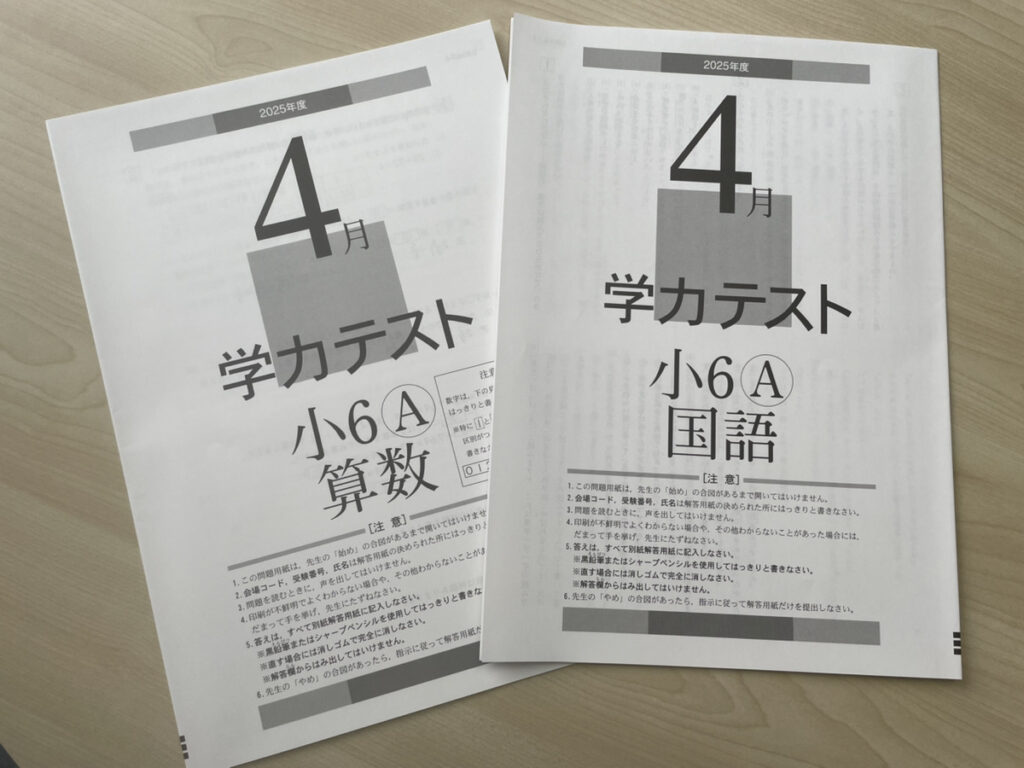

②全国学力テスト(模試)

2025年度から年に3回(予定)、算数と国語の全国学力テスト(模試)を行うことになりました。

全国の小学生と比較して、偏差値や順位を知ることで、小学校のテストだけでは測ることが難しい「自分の立ち位置(理解度)」をしっかりと認識してもらうことが目的です。

4月には初回の学力テストを行いました。

など、模試をただ受けるだけでなく、色々な気付きを得て普段の勉強にも活かしましょう!

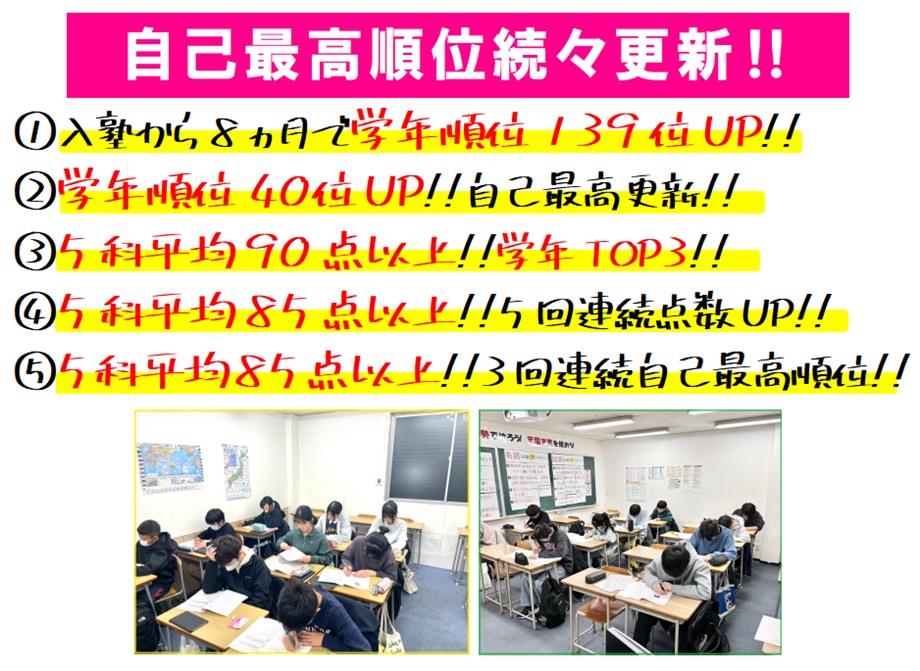

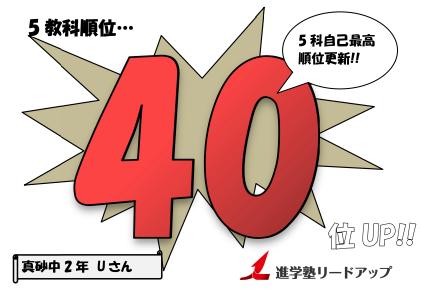

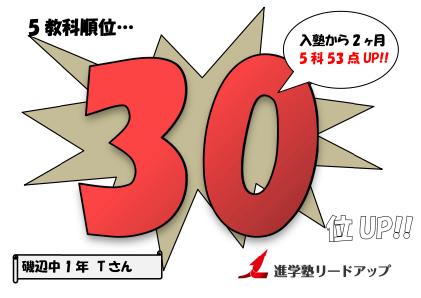

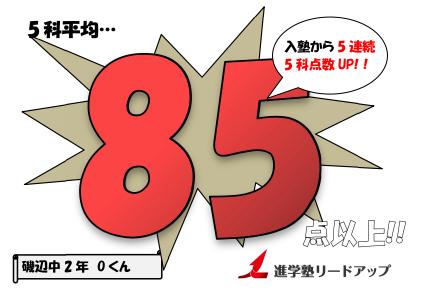

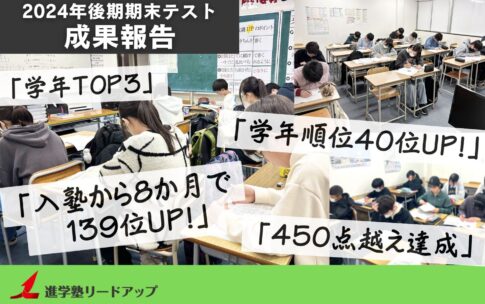

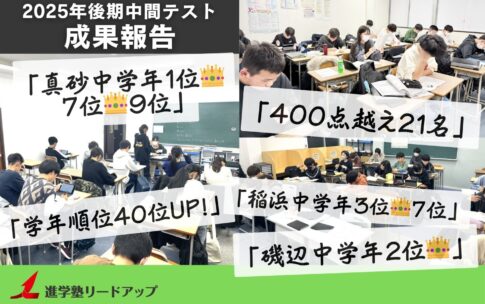

【成果報告】2025年2月後期期末テスト成績アップ実績

などなど、今回もすばらしい結果を出してくれた生徒が多数いました!

リードアップでは、入塾してすぐに大きく成績UPを達成してくれる生徒も多いですが、長く通塾してくれている生徒も「入塾から5回連続学年順位UP」や「入塾から5回連続点数UP」などといった結果を出してくれています!

塾の授業内容をきちんとこなしている生徒は、ほぼ例外なく結果を出してくれています!

中1・中2の内申点は公立高校入試でも大きく影響します。

新学年でも自己最高点数・順位を更新できるように引き続き頑張りましょう!

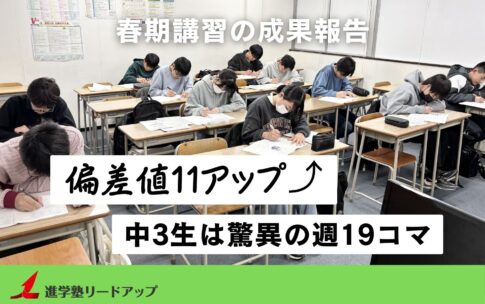

【成果報告】春期講習での徹底演習!2025年4月全国模試の結果

リードアップ春期講習の内容

これらを目標に、リードアップでは新年度開始の3月3日から4月4日の春期講習終わりまで、1か月間という大量の時間を投入して、前学年の復習(遡行学習)に徹していました。

遡行学習に徹していた理由は「今までの内容につまずきがあると、これから先も成績は上がらないから!」です。

春期講習での模試成績アップ結果

各生徒の『前回(2025年2月)の全国模試の3科偏差値』→『今回(2025年4月)の全国模試の3科偏差値』の結果がこちらです!!!

| 2月 3科偏差値 | → | 4月 3科偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |

|---|---|---|---|---|

| 中2 2月 50 | → | 中3 4月 55 | 3科偏差値 +5↑ | 真砂中 新3年生 |

| 中2 12月 39 | → | 中3 4月 48 | 3科偏差値 +9↑ | 磯辺中 新3年生 |

| 中2 2月 60 | → | 中3 4月 65 | 3科偏差値 +5↑ | 真砂中 新3年生 |

| 中2 2月 51 | → | 中3 4月 55 | 3科偏差値 +4↑ | 真砂中 新3年生 |

| 中2 2月 46 | → | 中3 4月 53 | 3科偏差値 +7↑ | 稲浜中 新3年生 |

| 中1 2月 64 | → | 中2 4月 67 | 3科偏差値 +3↑ | 真砂中 新2年生 |

| 中1 12月 49 | → | 中2 4月 54 | 3科偏差値 +5↑ | 磯辺中 新2年生 |

| 中1 2月 52 | → | 中2 4月 58 | 3科偏差値 +4↑ | 真砂中 新2年生 |

| 中1 2月 46 | → | 中2 4月 57 | 3科偏差値 +9↑ | 花園中 新2年生 |

| 中1 2月 42 | → | 中2 4月 53 | 3科偏差値 +11↑ | 稲浜中 新2年生 |

| 中1 2月 52 | → | 中2 4月 62 | 3科偏差値 +10↑ | 千葉大附中 新2年生 |

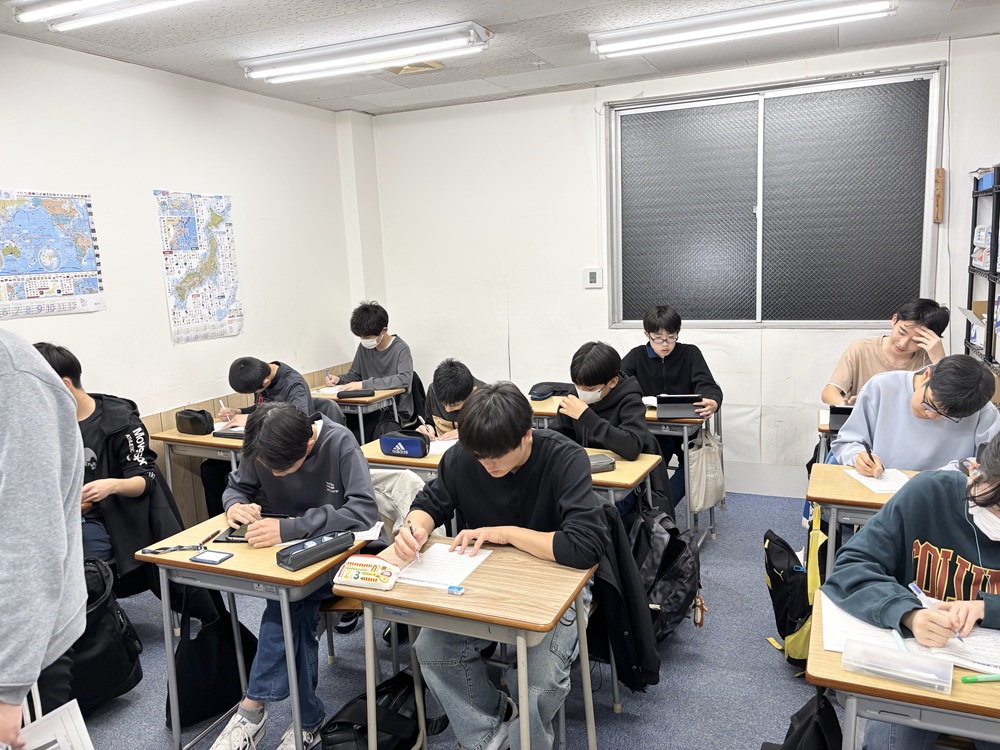

これが「リードアップの他塾の3倍以上の授業時間」の威力です!

いやー、こんなに上がるとさすがに興奮しますね!(笑)

勉強は必ずだれでもできるようになる

リードアップには

があります。

これらが揃えば成績は必ず上がります。

正直、現在は、特に「授業」は通信教育でもかなり高品質なサービスが低価格で受けられるようになっています。

しかし、それだけでは成績は上がりません。

授業はあるに越したことはありませんが、それに加えて、綿密に組まれた明確なカリキュラムと、圧倒的な勉強量が重要であり必要です。

とはいえ、これを自宅で独りで行うのはなかなか難しいです。

独りぼっちで週に4日や5日も、1日3時間や5時間も勉強するのはかなり厳しいです。

ですので、これらを続けるには、先生や一緒に頑張っている周りの仲間の存在がいることが重要です。

子どもたちに環境を用意してあげることが重要です。

成績が上がれば、やる気も出ます。

良い成績が取れれば「自分はやればできるんだ!」という揺るぎない自信を得ることができます。

その「能力や自信」は必ず人生の財産となり、人生を豊かにしてくれます。

中学1年生

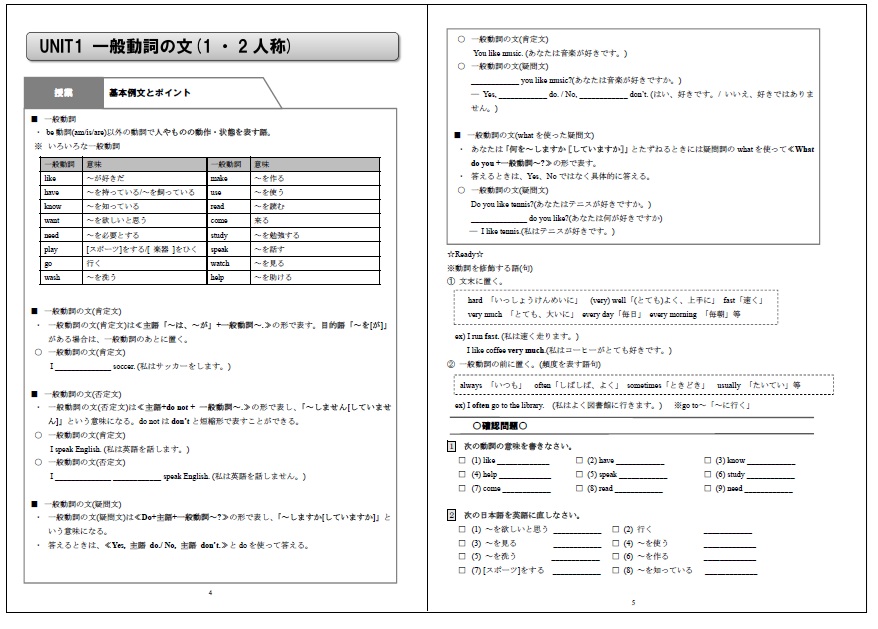

【英語】be動詞の文・一般動詞の文(1,2人称)

中1は「be動詞の文(am,are)」と「一般動詞の文(1,2人称)を」中心に学習しました。

be動詞と一般動詞の違いを混同せずに理解することが、中学英文法の最初のハードルです。

ここを曖昧にして進んでしまうと後々何がなんだかわからなくなって、英語嫌いになってしまいますので頑張って理解しましょう。

リードアップでは、毎回基本例文を覚えるテストを行っています。

繰り返して練習して何も見ずに、スラスラ言える(書ける)ようになるまで練習しましょう!

be動詞 「~は…です。」「~は…にいます。」という文で使う動詞

一般動詞 走る(run)、見る(watch)のように「~は…をします。」と様々な動作を表す文で使う動詞

一般動詞とbe動詞の違い、上のA~Fの書き換えはスムーズにできるように何度も基本例文を練習、問題を解きましょう。

また、「単語を覚えること」も英語を学ぶ上での大前提です。

中1の英語を理解できると、2年生以降とても楽になるので最初つまづかないように頑張ろう!

5月からは定期テストの対策を行います。

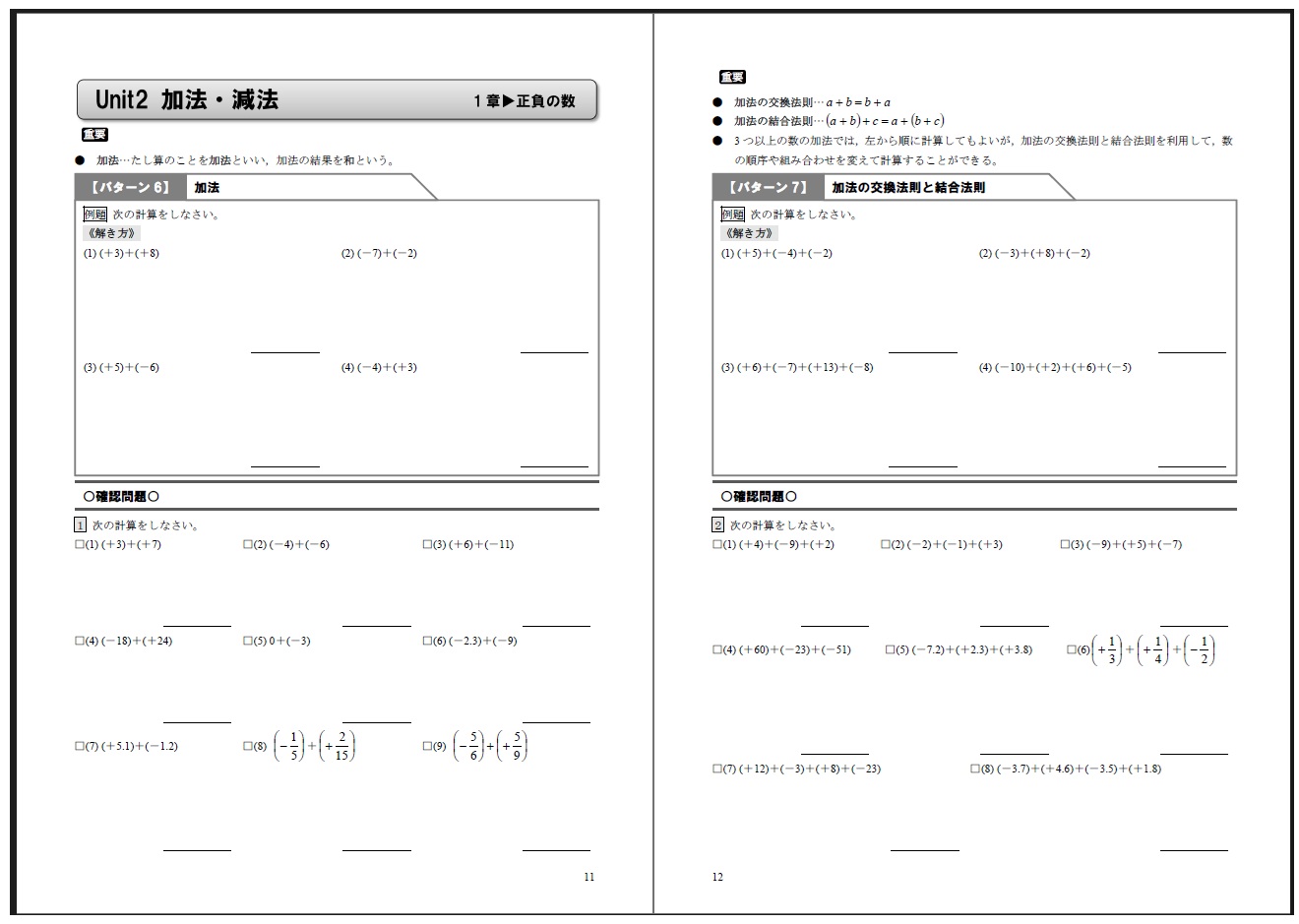

【数学】正負の数

中1は「正負の数」について学習しました。

特に、加減の計算で混乱してしまう人が多かったです。

スラスラと解けるようにすべてのパターンを覚えるまで繰り返し練習しましょう。

同じ符号同士の加減

足し算をしてその符号をつける!

① +5+2=+3

②-3-4=-7

異なる符号同士の加減

絶対値(数字)の大きい方から小さい方を引いて、絶対値の大きい方の符号をつける!

③+7-2=+5

④+3-8=-5

かっこのある加減

かっこをはずす。かっこの前に-がある場合は-の後ろのかっこの中の符号を変える。

⑤(+2)+(+6)=+2+6=+8

⑥(+7)+(-9)=+7-9=-2

⑦(+5)-(+1)=+5-1=+4

⑧(+6)-(-11)=+6+11=+17

複雑な計算ほど符号ミスは起きやすくなるので、簡単な問題でもかっこを外してから計算するくせをつける!

(例)-16-(+7)ー(-31)+29=-16-7+31+29=+37

6月の中間テストは、「正負の数の計算」を完璧にできるようにすれば誰でも高得点が狙えます!

最初のテストで高得点を取って、自信をつけましょう!!

5月からは正負の数の2周目、テスト対策に入ります。

中学2年生

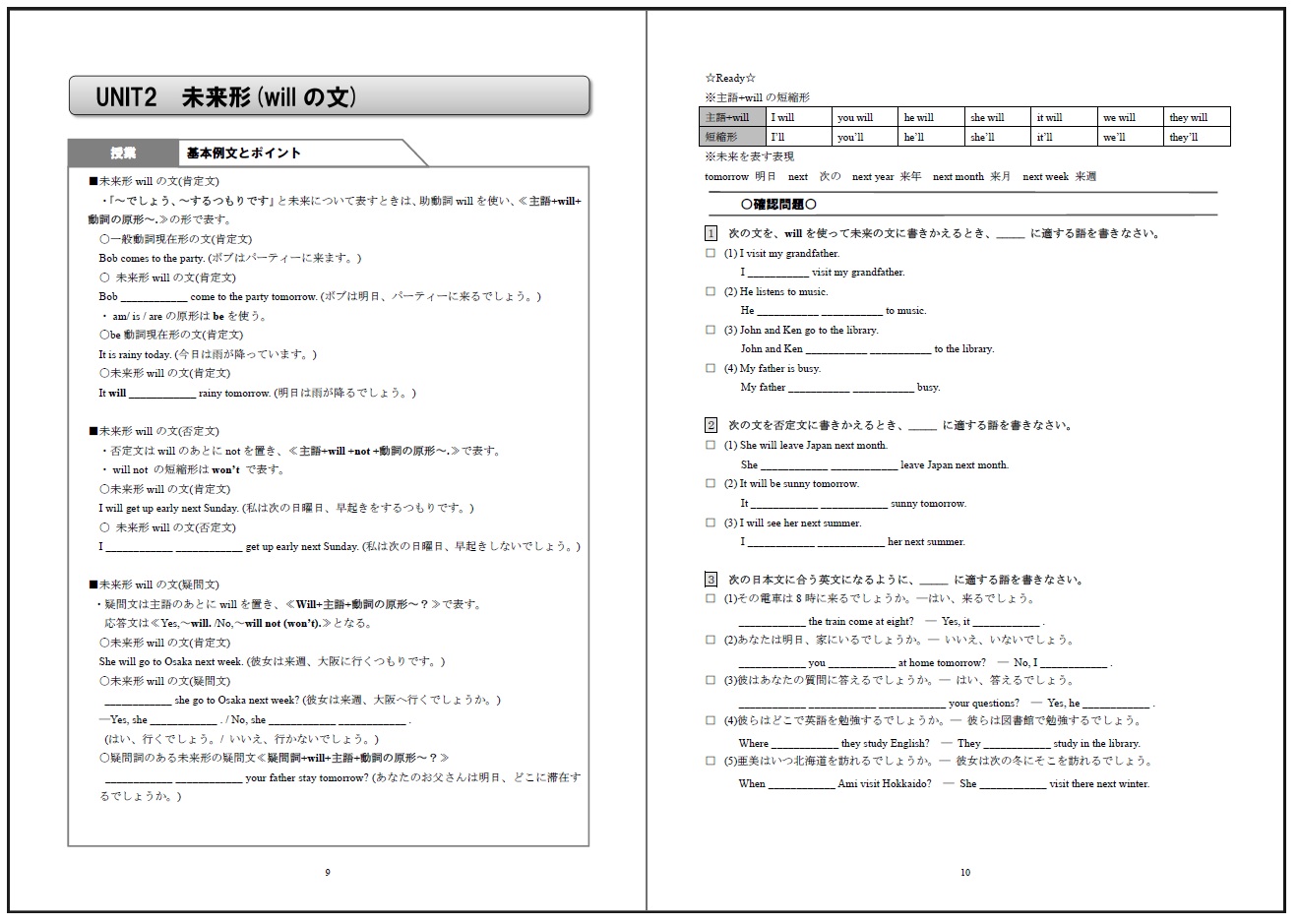

【英語】未来形

中2は「未来形」を中心に学習しました。

willとbe going to~の書き換えはスムーズにできるようにしましょう。

また[tomorrow(明日)]や[next week(来週)]など、未来形でよくでる表現も覚えておきましょう!

未来形(will):will+動詞の原形

未来形(be going to):be going to+動詞の原形

a.肯定文

He will get up at seven tomorrow morning.(彼は明日の朝、7時に起きるつもりです。)

≒ He is going to get up at seven tomorrow morning.

b.否定文

I won’t be a doctor.(私は医者になるつもりはありません。) ※won’t=will not

≒ I am not going to be a doctor.

c.疑問文

Will you do your homework tonight?(あなたは今夜宿題をするつもりですか。)

≒ Are you going to do your homework tonight?

これに加え中1で習った現在形、過去形も含めた時制の違いそれぞれの文の作り方なども復習しておきましょう。

5月からは各中学校テスト対策を開始します。

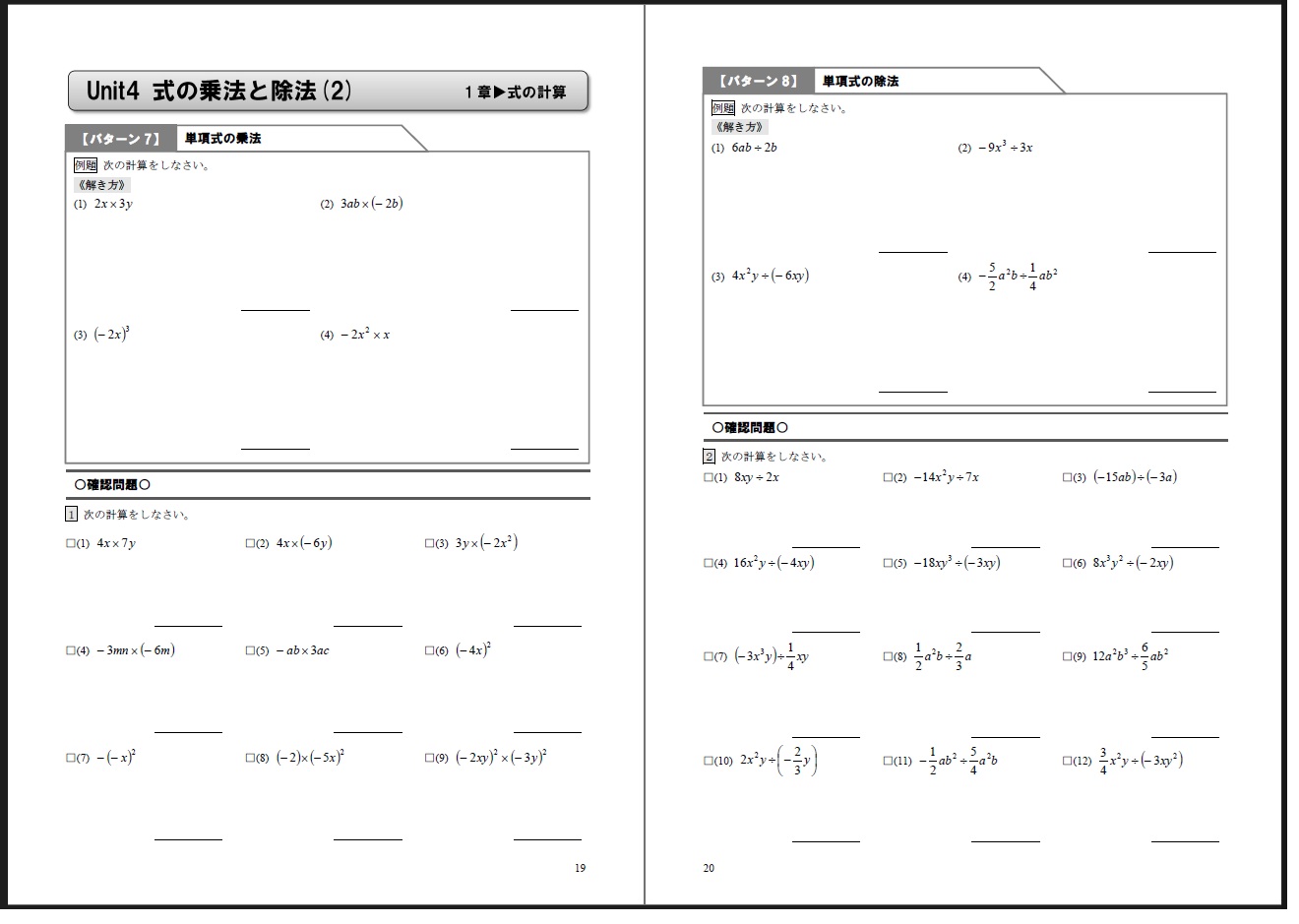

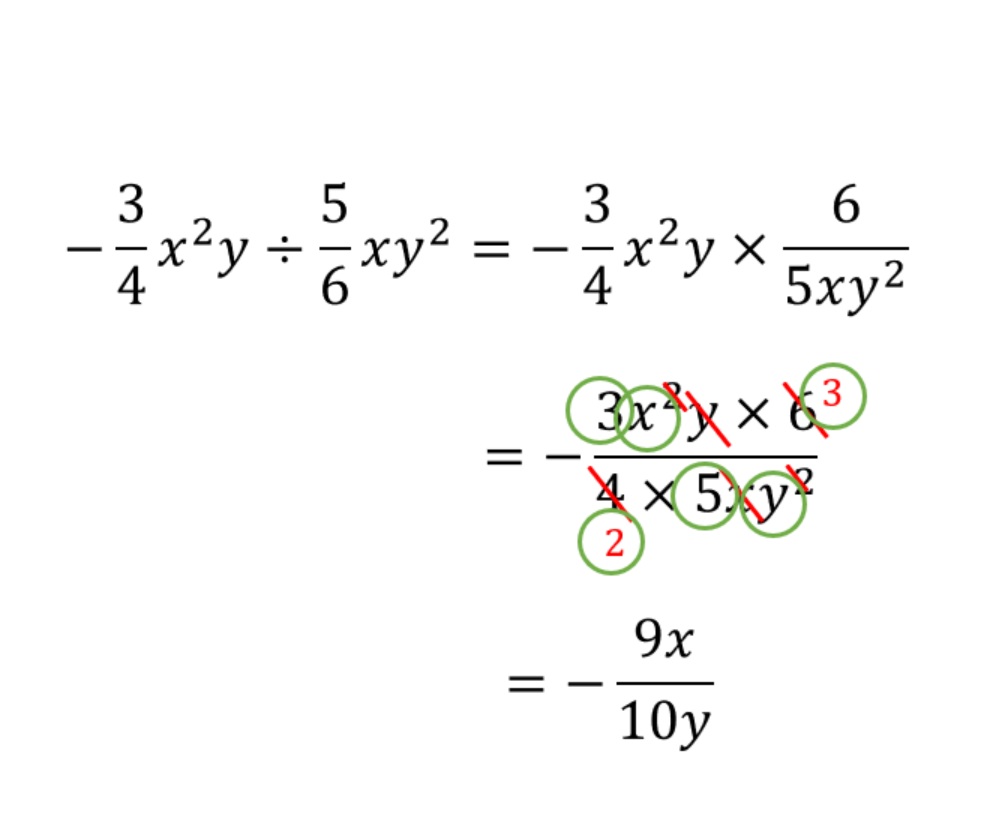

【数学】式の計算

式の計算について学習しました。

中1のころの計算に比べて、計算がかなり複雑になってきます。

「途中式を丁寧に書けるかどうか」がとても重要になってきます。

普段計算を雑にやってしまう人、途中式を書く習慣がない人は苦戦しますので、必ず途中式は細かく丁寧に書くようにしてください。

その他式の証明問題、文字について解く問題、式の値など応用問題にも取り組みましょう。

計算ミスをなくせばしっかりと高得点が期待できる単元です。

2周目で着実にできるようにしていきましょう!

5月からは「連立方程式」の導入、各中学校テスト対策(式の計算2周目)を開始していきます。

中学3年生

続いて中3生、高校生です!

英語

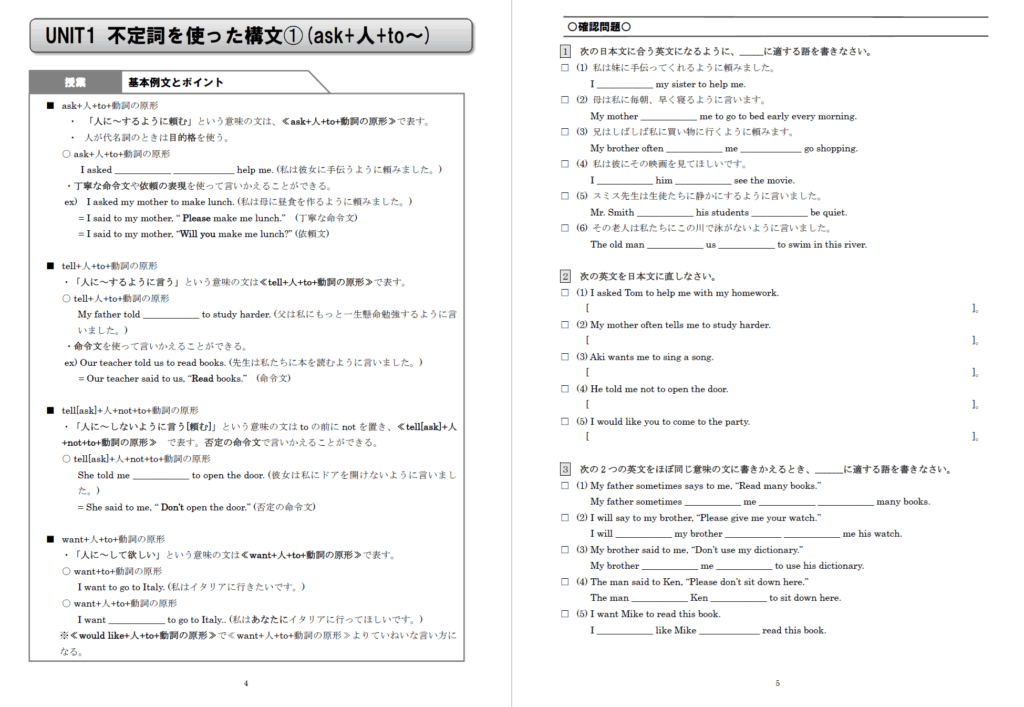

入試頻出重要事項!!不定詞の構文

中3から英語の難易度はグッと上がります。

中1・中2までに学習する「時制」「代名詞」「基礎文法事項すべて」など、「基礎文法をもとに」「基礎文法ができる前提」の構文の学習に入るためです。

「ask+人+to~」構文の超まとめ

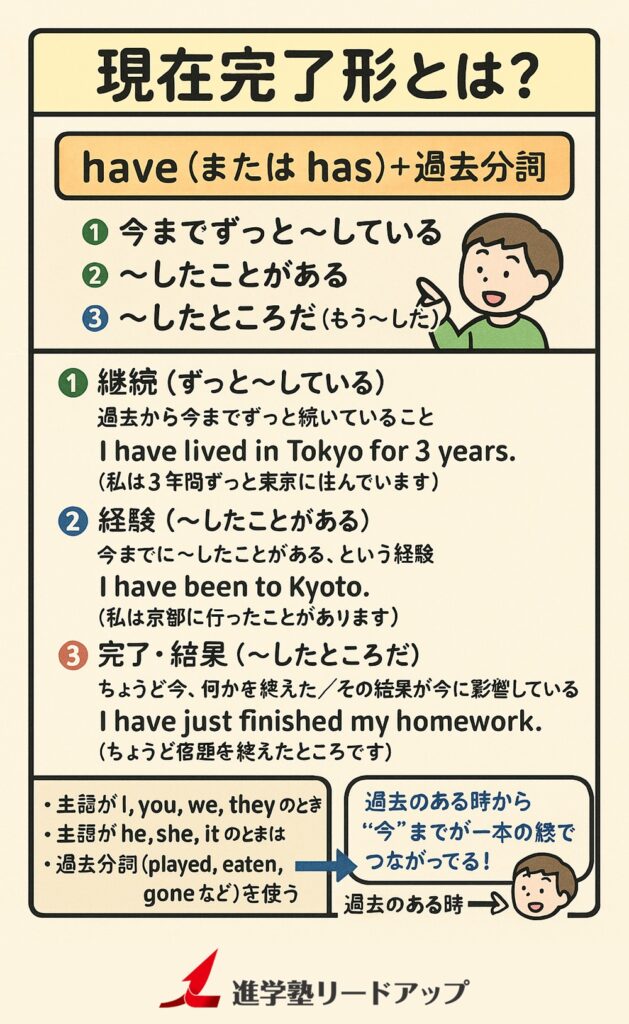

現在完了形・現在完了進行形

現在完了形は次のようにつくります。

「have+動詞の過去分詞」

※主語が3人称の場合はhaveがhasに変形します。

というように、過去のことと今のことが関係しているときに使います。

過去形と現在完了形の違い

過去形と現在完了形の違いは、主に「いつ起こったか」や「その結果が今にどう影響しているか」に関係しています。

要するに、過去形は「いつか」起こったことを、現在完了形は「過去から今に続く影響や経験」を表します。

現在完了形は、日本語(日本人)には無い概念なので、ちょっと理解しづらいかもしれないですね。

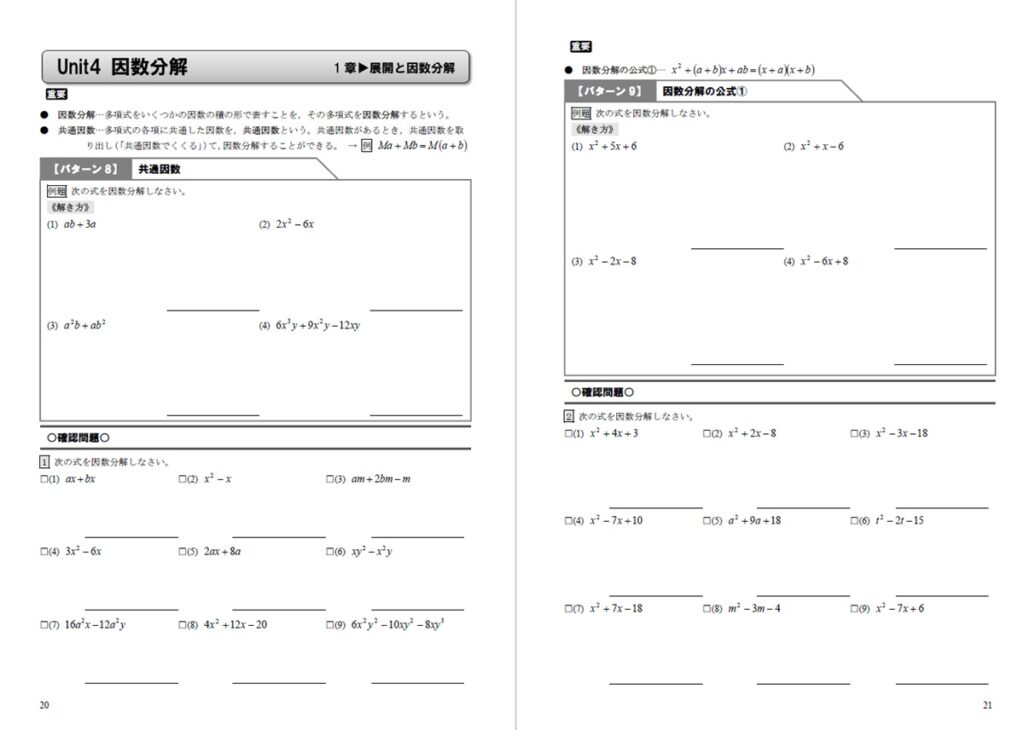

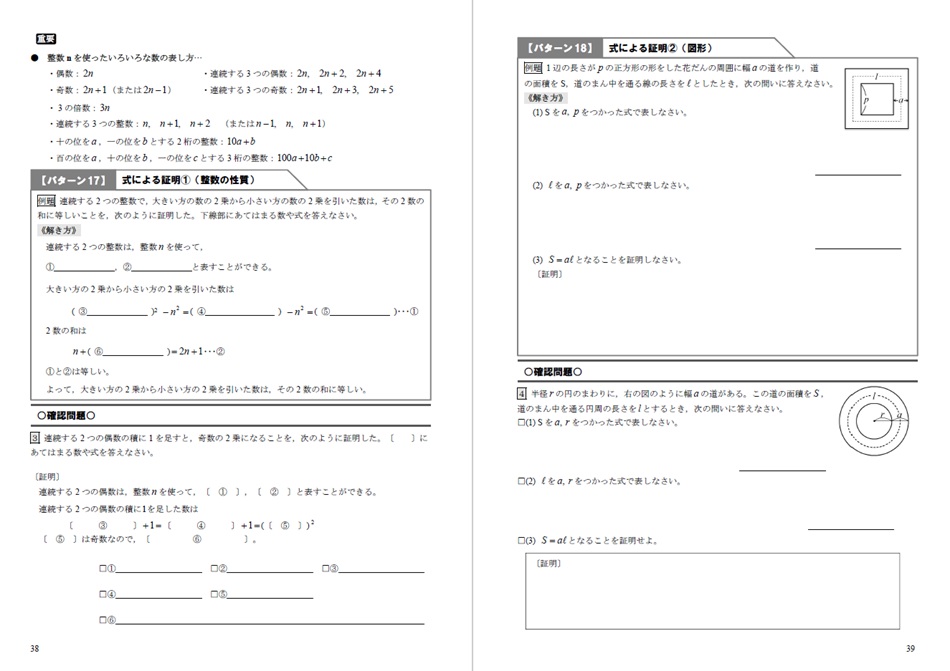

数学

展開・因数分解

展開・因数分解を学習しました。

因数分解とは、「式をかけ算の形に直すこと」です。つまり、元の式を「かけ算の部品」に分けることです。

このように、式を「かけ算の形に直して、簡単にする」のが因数分解です。

逆に、展開はその反対で「かけ算の形から足し算の形に直す」ことです。

因数分解はこれまでやってきた算数・数学には無かった概念(いわゆる「計算」の逆)ですが、みんな特につまずくことなくとてもよくできていました!

授業中に扱った「証明の問題(数の性質Ver)(図形Ver)」は定期テストで100%出題されるので、正確に記述ができるように必ず押さえておきましょう!

定期テスト必出問題

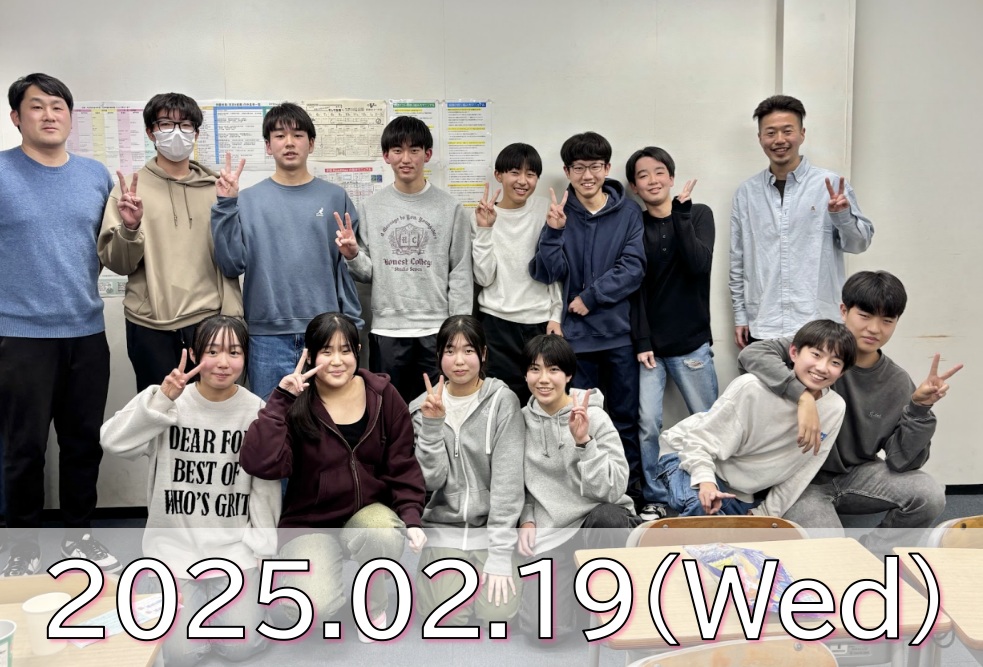

【中3卒業生の声】2025年度の高校受験が終了しました

ちょっと時間が経ってしまいましたが、2月19日(水)に、2025年度の千葉県公立高校入試がありました!

みなさん、1年間本当にお疲れさまでした!!!

中3卒業生の声を一部ご紹介します!

学年80位から20位台に

私は中2の夏にリードアップに入りました。リードアップが初めての塾で、入る前はオール3の、定期テストは80位ぐらいでした。実際に入塾して、定期テストは20位台に入れるようになれました。

リードアップの良いところは数学と英語を徹底して何度も繰り返しやるところだと思います。私は数学と英語が苦手だったので、この2つの教科の成績が上がったのがうれしかったです。

先生はとにかく優しくて何でも質問できます。たまにある雑談が印象に残っていて楽しかったです。

偏差値42から56にアップ

塾に入る前は平均より下の学力で、やる気も低かった。3年生になり受験もあるため、リードアップの体験に来て「入りたい」と思った。

塾に入って最初の模試では偏差値42だったのが、最後の模試では偏差値56になりました。また、偏差値が上がっていくうちに、勉強が楽しくなり好きになりました。

塾の授業で、教科ごとの勉強の戦略やアドバイスを教えてくださったおかげで、勉強を本気で頑張ることができました。

実力テスト学年1桁順位&理社の偏差値10アップ

小学生の最後のテストで60点以下だったから、塾に入っていなかったらやばかったと思う。中1からリードアップに入り、中3の実力テストでは学年1桁順位を取れた。また、理科社会を夏期講習でたくさんやって、偏差値が10くらい上がってうれしかった。

行きたい高校に合わせた理社のカリキュラムがあって、それに沿ってやるのが自分にとっては良かったし、やりやすかった。授業も50分間説明を聞くのではなく、自分でどんどん問題を解くかたちだったから、集中できて成績も上がったのだと思う。

リードアップに入っていなかったら、こんなに勉強を頑張っていなかったと思うし、自分の行きたい高校も目指せなかったと思うから入ってよかったです。リードアップに入るか迷っている人は、絶対に入った方がいいと思う!

テストに向けた勉強ができて一気に点数アップ

私はリードアップに入ってから定期テストの点、順位がとても上がりました。リードアップに入る前は、自分から勉強しようと思うことができず、勉強計画を自分でたてることができず、やることをすべて終えられませんでした。

リードアップでは勉強計画表があり、今日1日何をしたらよいのか分かるので、計画的に勉強を進めることができるようになりました。また、同じ問題を何度も繰り返し解くので、記憶が定着しました。

前に通っていた塾では、定期テスト期間にテスト中心の勉強をすることができませんでしたが、リードアップに入ったことにより、テスト中心の勉強ができるようになり、一気に点数が上がりました。テストの点数が上がったことにより、勉強が楽しいと思えるようになりました。

学年順位30位以上アップ

リードアップに入る前は、勉強法が分からなかったり、勉強時間の確保もできず、成績は上がったことがなかった。リードアップに入ってからは、テストの順位を30位以上上げることができた。特に英語と数学の成績を伸ばせた。

リードアップの特に良かったと思うところは、自分で過去問などをやっていてわからない問題を質問したときに、先生が即答してくれるところだ。疑問をすぐに解消できて、さらに分かりやすく教えてもらえて、とても良い塾だと思う。

先生方の分かりやすい問題解説や、たくさんの勉強時間のおかげで、どんどん成績を伸ばすことができました。二年間ありがとうございました。

集団塾からの転塾で苦手を克服

私はもともと違う塾に通っていたけど、成績が全然上がりませんでした。集団の塾だと、自分がわからないところを聞けなかったりして、苦手がそのままになってしまっていたけど、リードアップでは映像授業で何回も見れるし、先生が丁寧に教えてくれるから、自分の力で解ける問題が増えていってうれしかったです。

授業中は個人のペースで進めるけど、休み時間は友だちと楽しく話せて、切り替えができるようになりました。

山田先生が解説の時にイマドキの言葉を使って解説してくれるから、すごくわかりやすかったです。約1年間リードアップで勉強できてよかったです。

【新高1生】キックオフ進級セミナーを行いました

2025年2月24日(月祝)に新高1生の生徒・保護者対象に「新高1キックオフ進級セミナー」を行いました!

ご参加いただいた生徒のみなさん・保護者の方々、本当にありがとうございました!!!

【みんな知らない】大学受験の現実

はっきり申し上げます。

大学受験で不合格となる1番の理由は

「スタートが遅かった」

これに尽きます。

多くの受験生が「根本的に学力やセンスが足りなかった」のではなく、

「受験勉強開始のタイミングが遅く、実力が完成する前に時間切れで受験本番を迎えてしまう」のです。

その証拠に、県立千葉・千葉東・市立千葉などの進学校ほど浪人を選択する生徒が多く、浪人した結果GMARCHや早慶上理、難関国立大に合格する生徒が多数います。

つまり、「時間があれば合格できる」のです。

では、なぜ多くの受験生・保護者がこうなってしまうのか?

それは、大学受験の知識・情報を知らないからです。

「自分の行きたい大学に行くためにどれぐらい勉強する必要があるのか」を知らずに、高校1年・2年生を過ごしてしまっているのです。

だから、大学受験の知識を「知る」と「知らぬ」では最終的な結果に差が生まれます。

大学受験はお子様の人生において、非常に価値と重みのあるライフイベントのひとつです。

3年後に大学受験を予定しているみなさんには、ぜひこの知識・情報をもって充実した高校生活送ってもらいたいと思い、今回のセミナーを行いました!

セミナーに参加した生徒・保護者様の感想

親子で参加でき、大学受験への意識・認識が同じになったことがとてもよかった

高校では中学よりも倍以上勉強しなければならないと思った

思っていた以上に勉強量が必要、自分の時代とかなり違う

高校生

新高1スタートダッシュ講座

3月を迎え、高校生として次なる目標に向けての学習が始まりました!

3月中は『高校スタートダッシュ講座』と題して、主要科目であり、かつ中学で得意だった生徒でも高校でつまずいてしまう生徒が多い、英語・数学の先取学習を行いました。

5月に行われる第1回の定期考査の範囲を3月中に半分以上終わらせ、4月以降に演習を始めるための準備をしました。

学年上位の生徒と同じスケジュール感で学習を進めていきます!

みなさん引き続きがんばっていきましょう!(^^)/

【5月は中間テスト】最初のテストでスタートダッシュを成功させるテスト勉強のやり方

高1生は最初のテストが一番重要!

高校は中学校までと違い、同じような学力層の生徒たちが集まっています。

つまり、高校最初の1学期中間テストまでにしっかりと勉強をすれば、高校では学年上位を目指すことが誰にでも可能です。

「やるか・やらないか」、自分の意思次第です。

はじめに上位に入ることができれば、その後もその順位が基準になり「その順位をキープしよう」と、人は考えます。

裏を返せば「初っ端をサボってしまうと、その後も成績下位常連になってしまう」可能性があります。

成績がよくないと、自信を失い勉強のやる気を失ってしまう、ということもあります。

だから、最初のテストから勉強習慣を身につけておき、成績上位常連になるためにスタートダッシュが重要です。

定期テストまでの勉強手順

定期テスト勉強は、次の手順で進めましょう。

1.テスト範囲を確認 or 推測する

学校で配布される「シラバス」を見れば、基本的に年間のテスト範囲がわかります。

シラバス通りに授業を進めない場合も多々ありますが、授業内容と照らし合わせてだいたいのテスト範囲を推測できます。

シラバスが無い場合は、残念ながら自分なりに推測するしかありません。

高校生ですので、自分事として真剣に考えましょう。

やっていくうちに、だんだんと精度が上がっていきます。

2.テスト範囲をもとに、テストの日から逆算していつ勉強開始するか決める

テスト範囲がわかれば、「いつ頃には始めなければ間に合わないか」が見えてきます。

テスト範囲が分からない場合は、少なくともテスト範囲の「始まり」は絶対にわかるので、そこから勉強を始めましょう。

テスト勉強における科目の優先順

すべての科目を早いうちから同時に勉強する必要もないですし、その余裕もないと思います。

基本戦略は

です。

化学基礎や数学などは、単元によって難易度の差があるので、難しい単元の回は特に早めに手を打っておくようにしましょう。

この基本戦略が、次の3・4に続きます。

3.問題集を解く(主に理数科目)

理数科目は勉強に時間がかかるので、早めに着手したほうが良いです。

数学と理科は、学校から教科書傍用問題集が配られていると思うので、それらを完璧にすればテストで高得点を取れます!

4.授業のノート・プリント・教科書を覚える(主に英語+文系科目)

定期テストにおいては、数学と理科を除いてすべて「暗記科目」です。

英語も国語(現代文・古文療法)も「暗記科目」です。

これら文系の暗記科目は、基本的に問題集が無いと思います。

問題集が無い科目は、授業で使っているノート・プリント・教科書を完璧に覚えればOKです。

指定校推薦が取れるくらいの高得点は必ず取れます。

英語の「論理表現」は問題集または授業テキストがあると思うので、理数科目同様にそれをやり込みます。

問題集は最低でも2周以上やる(5.弱い部分・あいまいな部分を仕上げる)

テスト勉強に限らず、勉強は一度問題を解いただけでは身に付きません。

ですので、1回ではなく「2回以上」は周回しましょう。

理数科目は、1回目にできなかった問題だけでいいので2回、3回と解き直しましょう。

暗記系は、その日は覚えていても、時間が経つと忘れてしまいます。

ですので、文系科目の暗記系は、基本的に全体をグルグル周回です。

2周もやる時間が無い?

2周もやる時間が無い、という人は「2.いつ勉強開始するか」の段階で間違えています。

テスト範囲や自分の学習速度を認識し直して、テスト勉強の開始時期を見直しましょう。

【受験生向け】大学受験を見据えた場合の優先すべき科目

一般入試での大学受験を見据えるのであれば、「数学・理科・社会のうち受験で使う科目」を最優先で勉強しましょう。

なぜなら、この3教科はテスト勉強と大学受験勉強の内容がリンクしているからです。

定期テストの内容は、大学受験においては「基礎レベル」であることがほとんどです。

定期テストが解けないのに、入試問題を解けることはありません。

むしろ、「受験勉強をしているので、テスト勉強をせずとも、少し復習すれば点数を取れる状態」が望ましいです。

「定期テストは解けて当たり前」という感覚でいることが重要です。

一方、定期テストの英語と国語は、授業で扱った内容がそのまま出題されるため、単語や文法、本文の内容についての暗記科目です。

よって、英語や国語の実力を測れるものではないため、大学受験の勉強とはあまり関係がありません。

受験科目が決まっていない高1生は?

まだ受験で使う科目がわからない高1生は、とりあえず数学を固めておくとよいです。

数学は文系でも受験科目として使うこともできるので、大学受験時の選択肢や幅が狭まるのを防げます。

受験科目が決まっていない高2生は?そろそろ緊急で受験科目は決めましょう。

おわりに

以上です!

バックナンバーは下から読めます。

こんにちは!

検見川浜・稲毛海岸にある進学塾リードアップの山田優輔です。